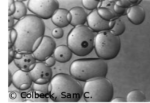

Umwandlungsprozess von abgelagertem, trockenem Neuschnee bei isothermer Schneedecke oder geringem Temperaturgradient.

Dabei vereinfachen Neuschneekristalle ihre Form im Bestreben die Kugelform zu erreichen. Damit verbunden ist eine Setzung und Verfestigung des Neuschnees.